べらぼう 蔦重ゆかりの地巡り&江戸たいとう 大河ドラマ館

べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~毎週わくわくして見ています♫ それもあって大河ドラマ館を訪問✨️

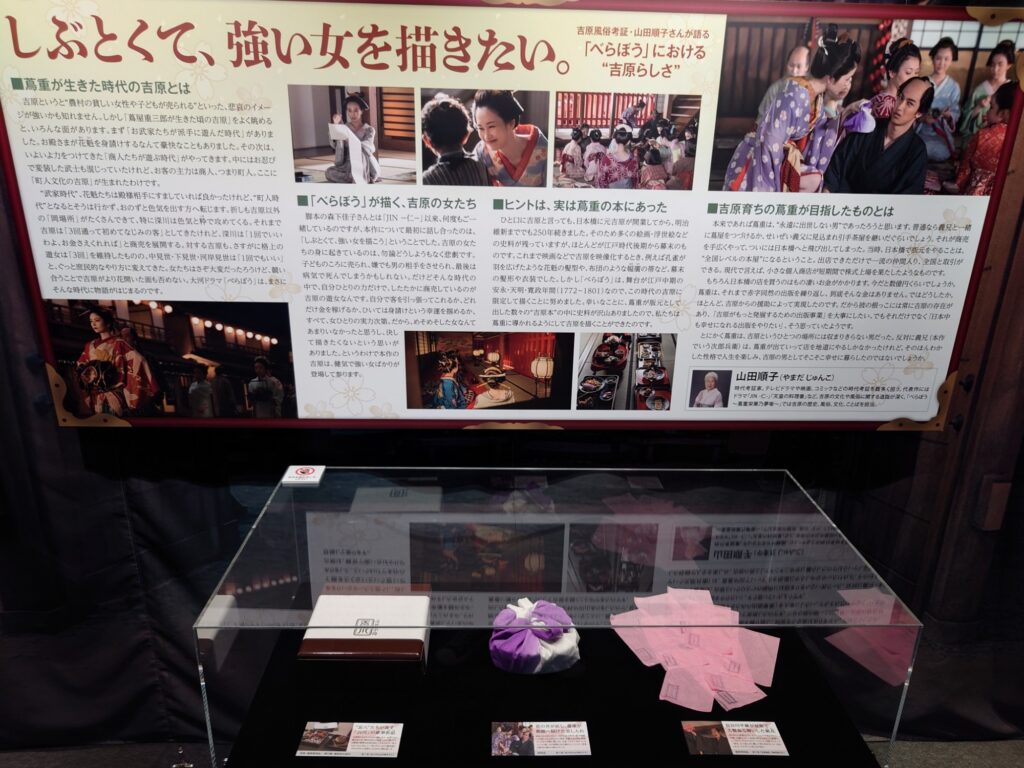

蔦重の衣装や小道具の展示、パネルもあり、べらぼうの見方が大きく変わりました♪

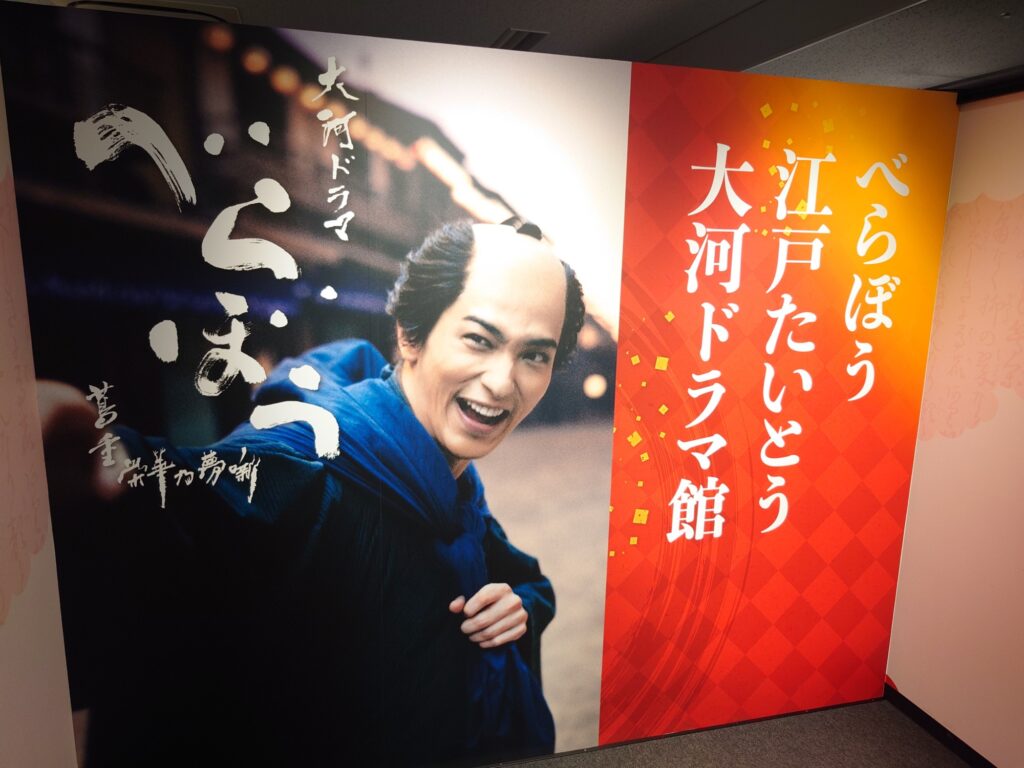

江戸たいとう 大河ドラマ館

蔦屋重三郎とは

蔦屋重三郎は東洲斎写楽や喜多川歌麿ら、江戸文化を代表する作家たちを見出し、「江戸のメディア王」として大成功を収めた人物。書店である「耕書堂」を開業した吉原を中心にゆかりの地が多く残されています。その他にも、「吉原細見」や「黄表紙本」の発行に携わる中で、エレキテルを復元した平賀源内をはじめ、多くの文化人と交流を深めました。

大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」の主人公 蔦屋重三郎ゆかりの地、「台東区」にべらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館がオープン!

登場人物の衣装や小道具の展示等、見どころが満載です!

浅草寺のすぐ近くにあるので、仲見世通りなど観光した後に立ち寄っても楽しいかもしれません✨

まずはエントランス!はじまり、はじまりです👏

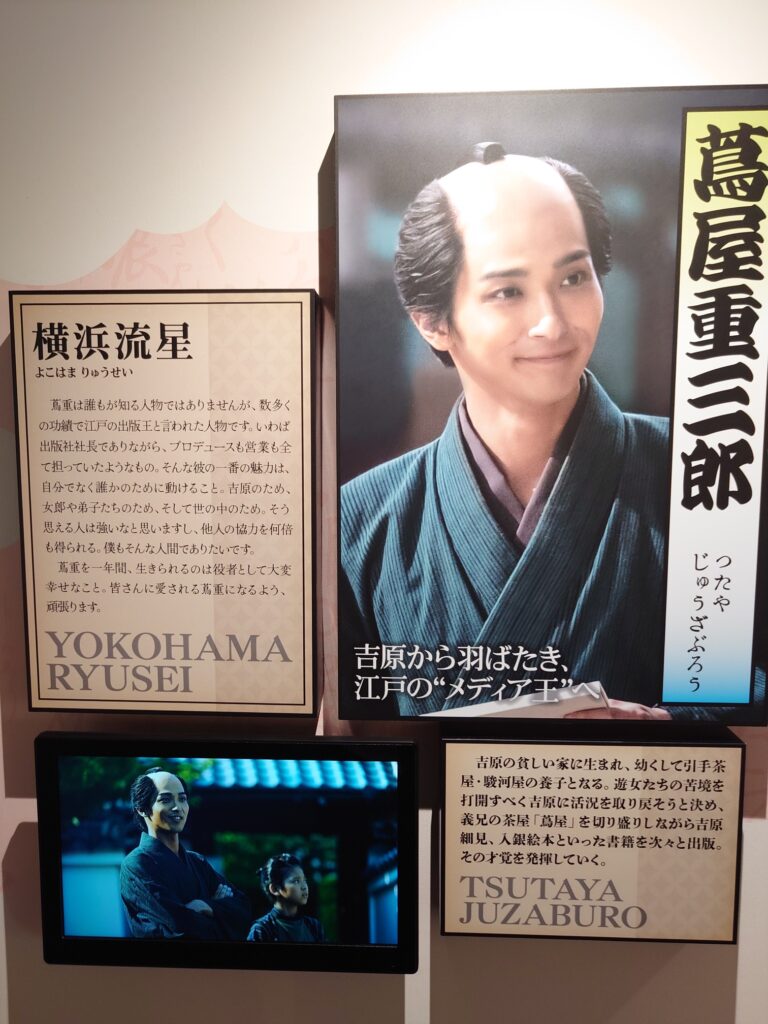

蔦屋重三郎の人物紹介や横浜流星さんの作品に対する意気込み、蔦重の印象などを伝えたパネル

このパネルは各キャラクターごとにあるので、好きな俳優さんを探してみても楽しいです✨

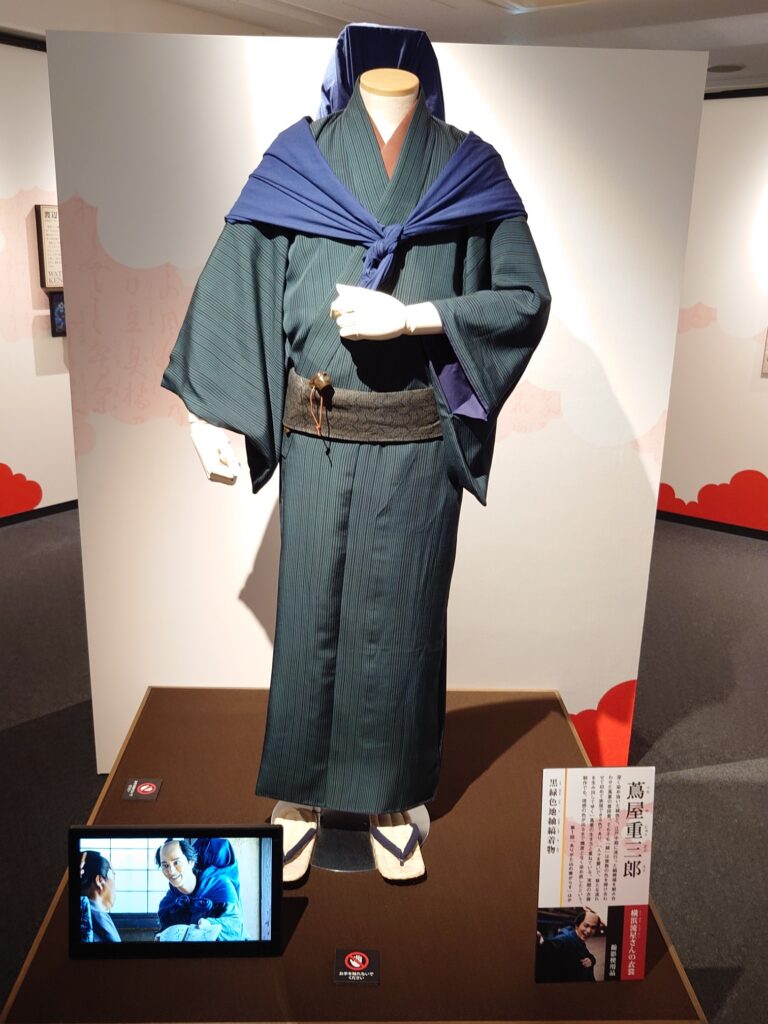

蔦屋重三郎演じる横浜流星さんが、実際に着用した衣装♪

これこれ!よく着てました👏ドラマの中に惹き込まれます!

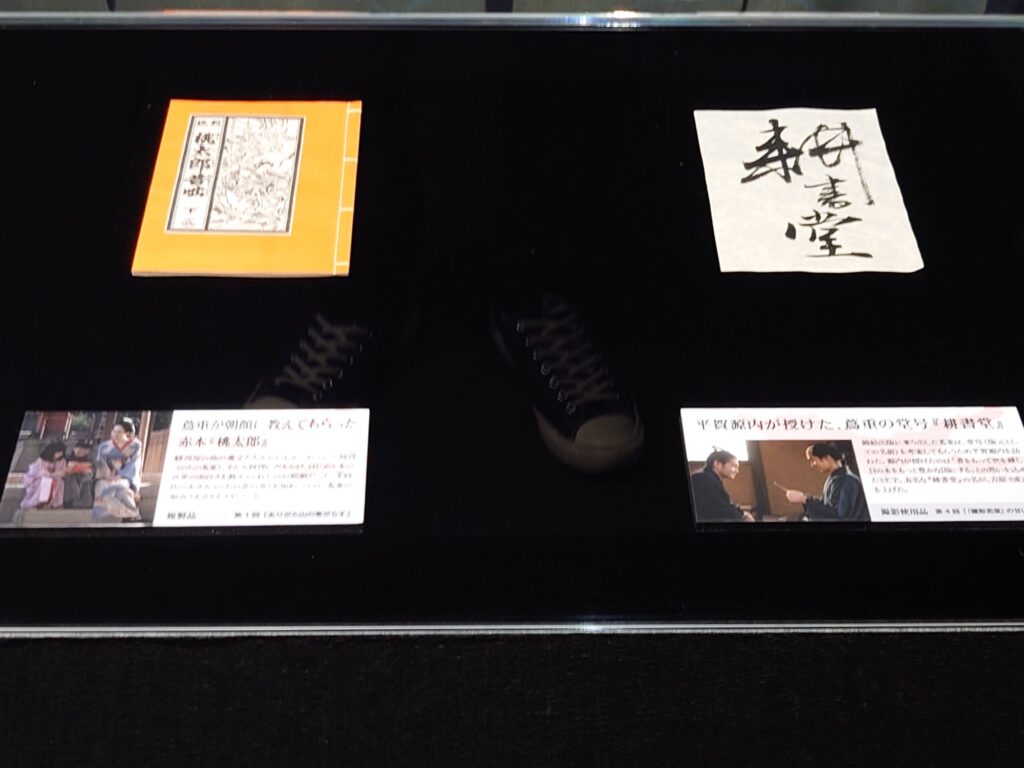

平賀源内が授けた、蔦重の堂号「耕書堂」(右)

蔦重が朝顔姉さんに教えてもらった赤本「桃太郎」(左)

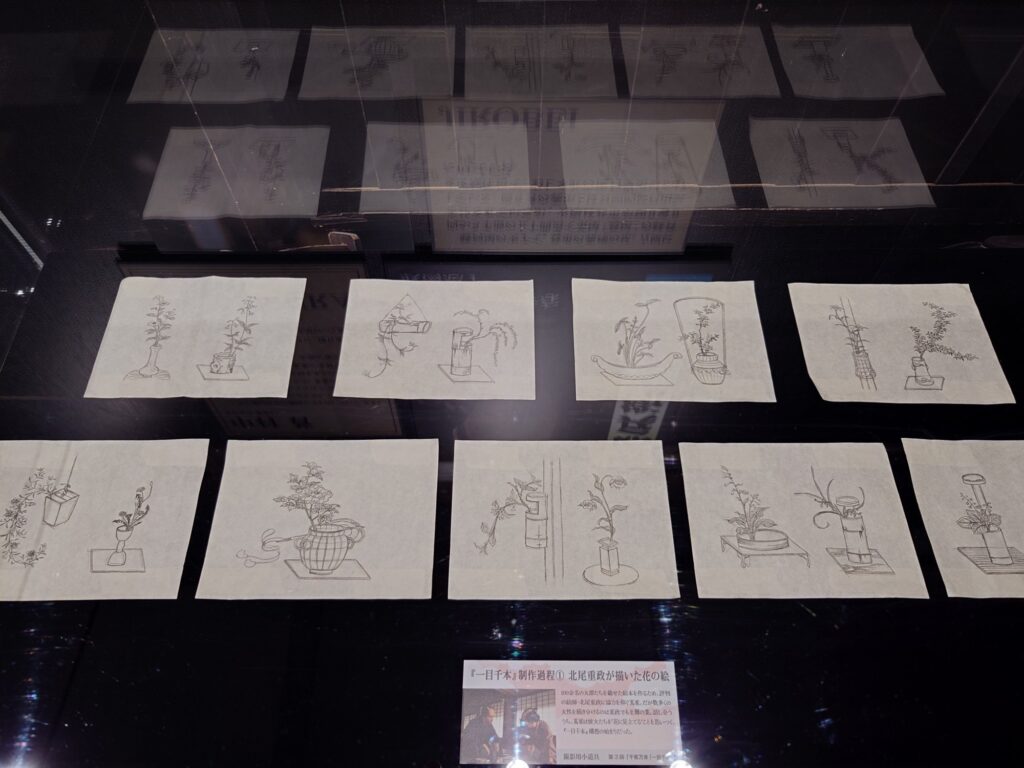

「一目千本」制作過程①北尾重政が描いた花の絵

100余名の女郎たちを載せた本を作るため、評判の絵師北尾重政に協力を仰ぐ蔦重。数多くの女性を描き分けるのは重政でも至難の業。そして、彼女たちを花に見立てることを思いつく!これが一目千本構想のはじまり✨️

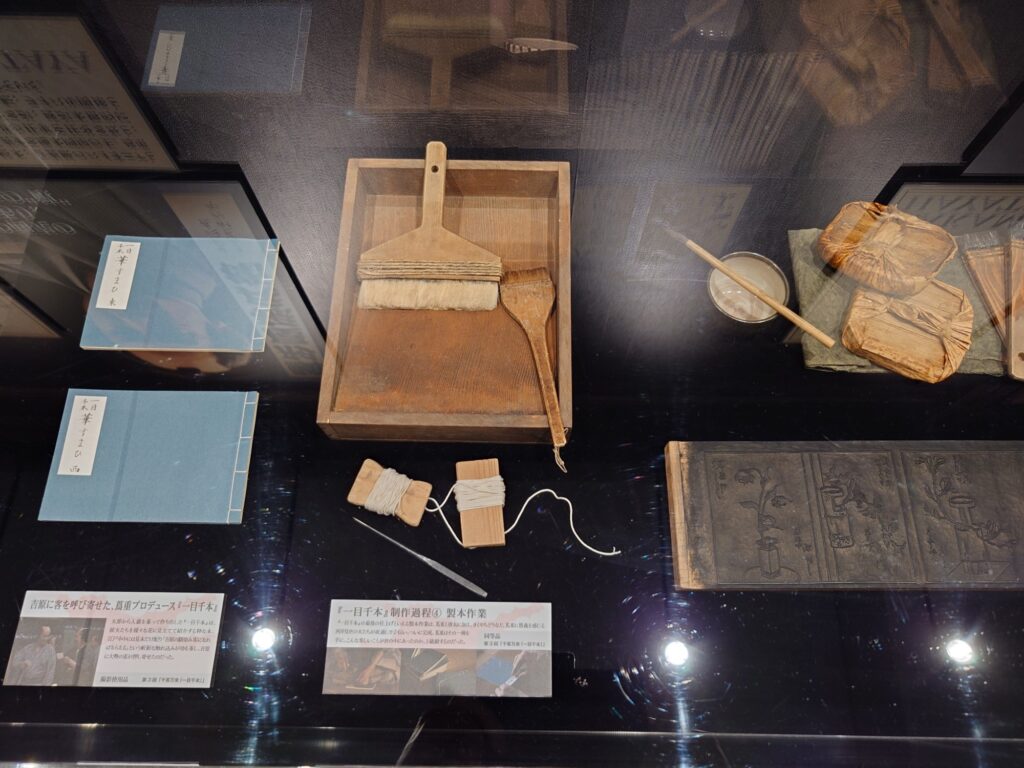

「一目千本」制作過程②彫り③摺り

「一目千本」制作過程④製本作業(右)

吉原に客を呼び寄せた、蔦重プロデュース「一目千本」(左)

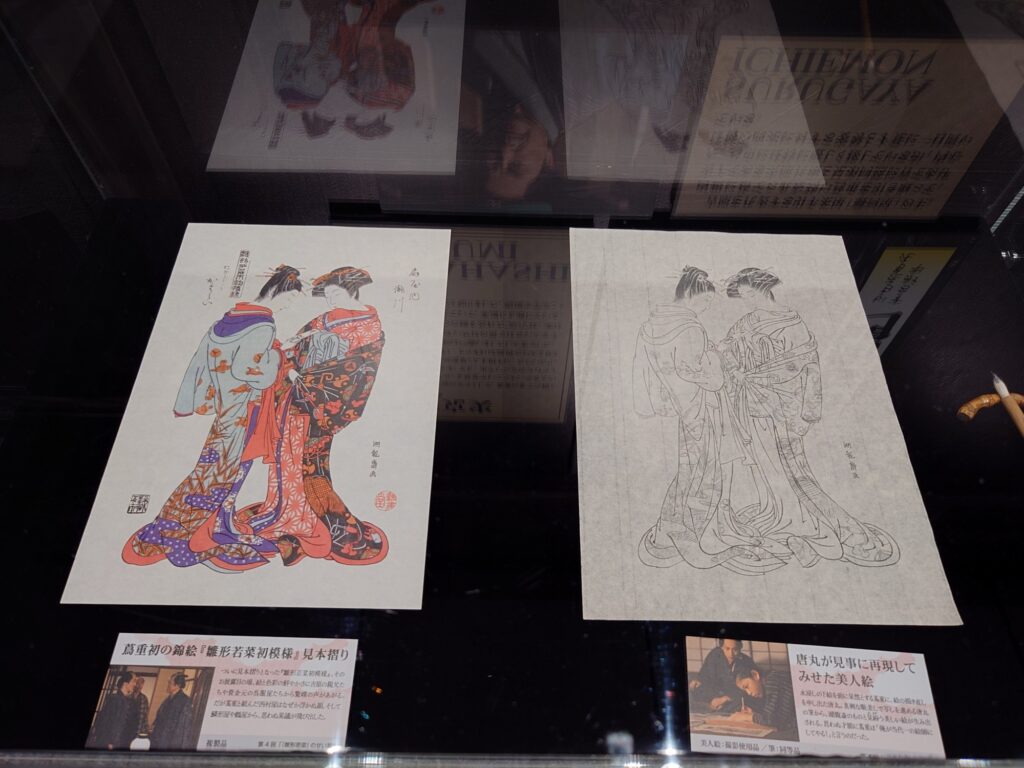

唐丸が見事に再現してみせた美人絵(右)

蔦重初の錦絵「雛形若菜初模様」見本摺り(左)

蔦重や次郎兵衛(蔦重の義兄)が番をする引手茶屋。小さめに再現したレプリカです!

長谷川平蔵が宴席で大盤振る舞いした紙花(右)

花の井が託し、蔦重が朝顔へ届けた差し入れ(中央)

忘八たちが食す「百川」の豪華折詰(左)

瀬川(小芝風花)さんの衣装

鳥山検校から身請けされるに際し、「最後の道中」で披露した着物には、長寿と夫婦円満を象徴する鶴が純白の翼を広げ、優雅に飛んでいます

沢山の出演者の人物紹介と意気込みが、パネルを通して伝えられています

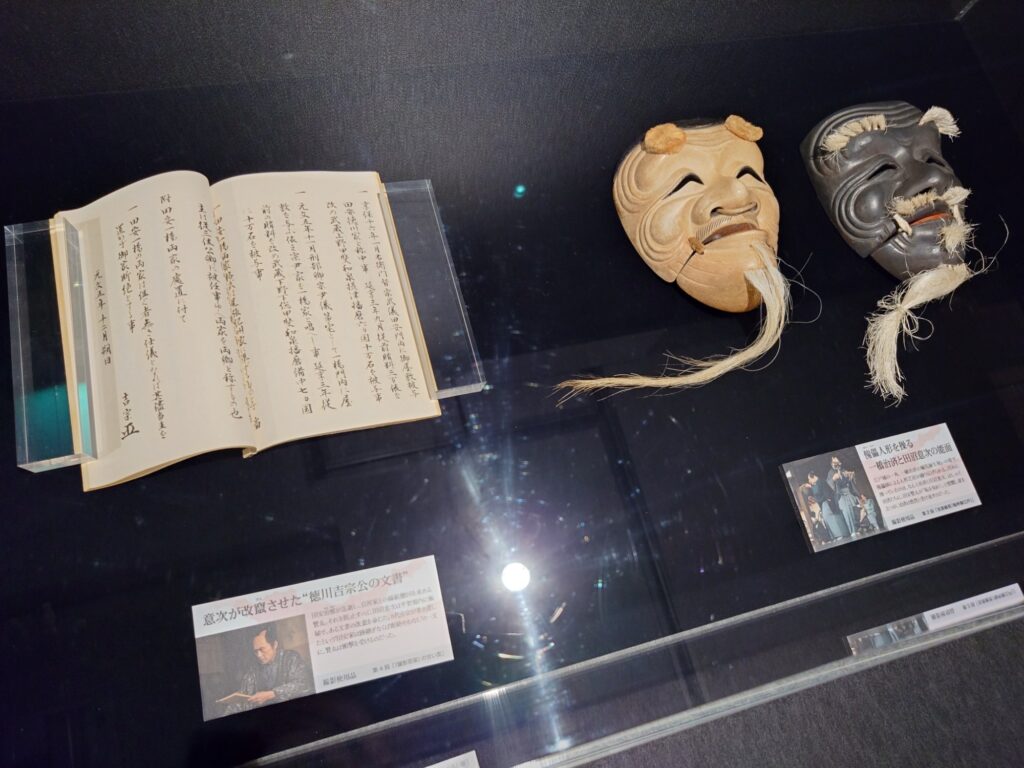

田沼意次が改竄させた「徳川吉宗公の文書」(左)

8代吉宗が書き遺したという「田安家は跡継ぎなくば断絶やむなし」の一文に、賢丸は衝撃を受けるのだった(実際には意次が平賀源内に極秘で改竄を命じた…)

傀儡人形を操る一橋治済と田沼意次の能面(右)

こちらがお土産ショップ

お土産ショップの出口には「よし原大門」が👀凝っています!

基本情報

【住所】台東区民会館9階(台東区花川戸2-6-5)

【アクセス】東武線浅草駅 正面改札口から徒歩5分

【開館期間】

2025年2月1日(土)から

2026年1月12日(月・祝)

【開館時間】

午前9時から午後5時

(最終入館時間は午後4時30分)

【休館日】

毎月第2月曜日(第2月曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始等

【入館料】大人:800円 小人:400円

【公式HP】べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館|蔦重ゆかりの地 台東区

大河ドラマ館を見た後は、蔦重ゆかりの地巡りへ!大河ドラマ館の入場券があれば、無料でバスに乗れますよ✨15分毎に運行しているので、途中下車もOKです!

蔦重ゆかりの地巡り

耕書堂や蔦屋重三郎ゆかりの地巡りに便利な循環バスが運行🚗

蔦屋重三郎や台東区の魅力をさらに深く知ることができますよ!

これは大河ドラマ館に入館した方限定のイベントで、無料で乗車することができます。

巡行バスが巡る順に蔦重ゆかりの地をご紹介!

まずは、蔦重が眠っている「正法寺」

正法寺

蔦屋重三郎は1797年に47歳で病没し、正法寺に埋葬されました。墓は戦災で失われましたが、菩提寺である正法寺には復刻された蔦屋家の墓碑が建てられています。

碑には、蔦重の本名「喜多川柯理」が刻まれています。

右にある碑は「蔦屋家歴代の墓碑」。左は「万霊塔」で、正法寺が昔から災害にあうたびに拾い集め守ってきたお骨が納められています。

【参拝時間】9時00分~17時00分

寺には江戸三大毘沙門天の一角、開運大毘沙門天も祀られています!

次は、蔦重と親交のあった平賀源内が眠るお墓「平賀源内墓所」

平賀源内墓所

エレキテルの復元で有名な平賀源内は、発明家だけでなく、本草学者・地質学者・蘭学者・劇作者など多彩な才能をもち、蔦屋重三郎から「吉原細見」の序文執筆を依頼されました。

源内は1779年に殺傷事件を起こして獄死、台東区にあった総泉寺に葬られました。寺は後に移転し、現在は墓のみが残されています。

まずは、この扉を開けます✨失礼致します

お墓が見えてきました!木々で覆われ素敵な雰囲気です🌷

偉大な発明家、平賀源内先生のお墓がここにあるとは感慨深い…安らかにお眠りください

【参拝時間】24時間

エレキテル(摩擦起電器)の他には、源内焼、寒暖計を創作しました。また浄瑠璃本、洋画なども手がけ、司馬江漢らに影響を与えました。

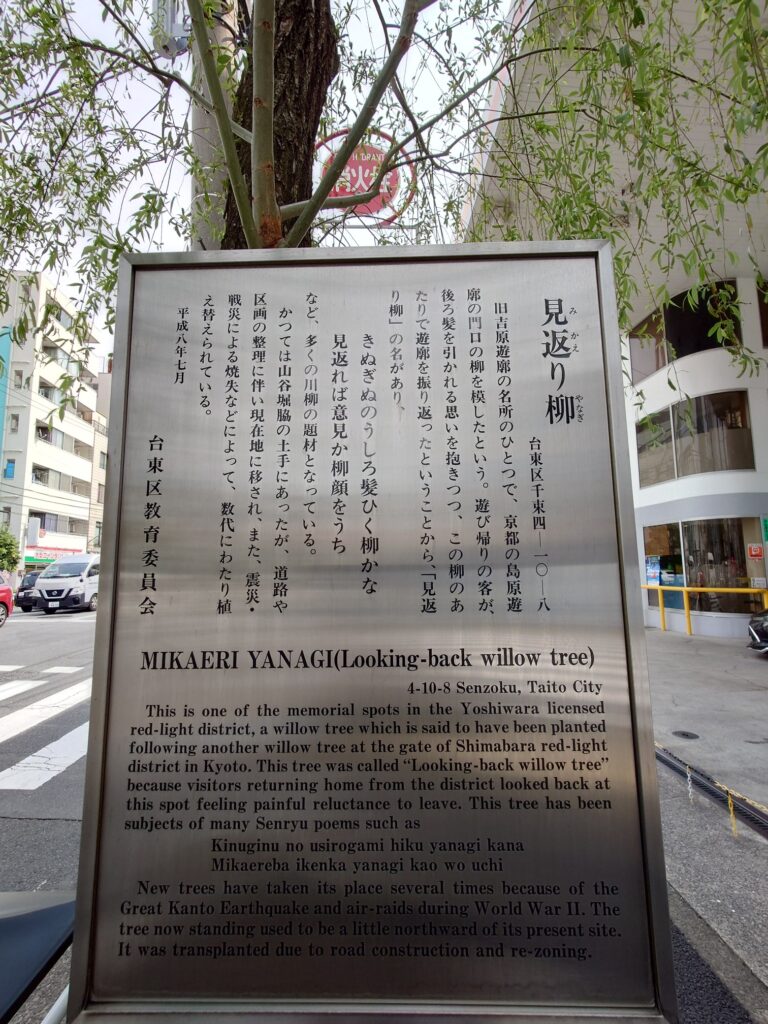

そして、遊郭帰りの客が思いを馳せた「見返り柳」

見返り柳

吉原への出入口となる日本堤には柳の木が植えられ、遊郭帰りの客が名残を惜しみつつ、この柳のあたりで振り返ったことからこの名がつきました。

かつては山谷堀脇の土手にありましたが、震災や戦災で植え替えられ、現在は「吉原大門」交差点付近に植えられています!

ここから、吉原遊郭へ入場します!「五十間道」と「吉原大門跡」

五十間道

見返り柳から吉原大門へと続くS字に曲がった通りが「五十間道」。S字カーブを描いていることにより、日本堤から吉原の様子が見えないよう工夫されていました。

見えてきました👀吉原大門跡です✨

吉原大門跡

吉原遊郭の唯一の出入口であり、治安の維持と女性の出入りを厳しく監視するため、大門の先には番所が設けられていました。

門は火災等により何度か建替えられましたが、関東大震災で焼失したのを最後に再建されることはありませんでした。

現在では大門の柱を模した「よし原大門」と書かれた街灯が建っています。

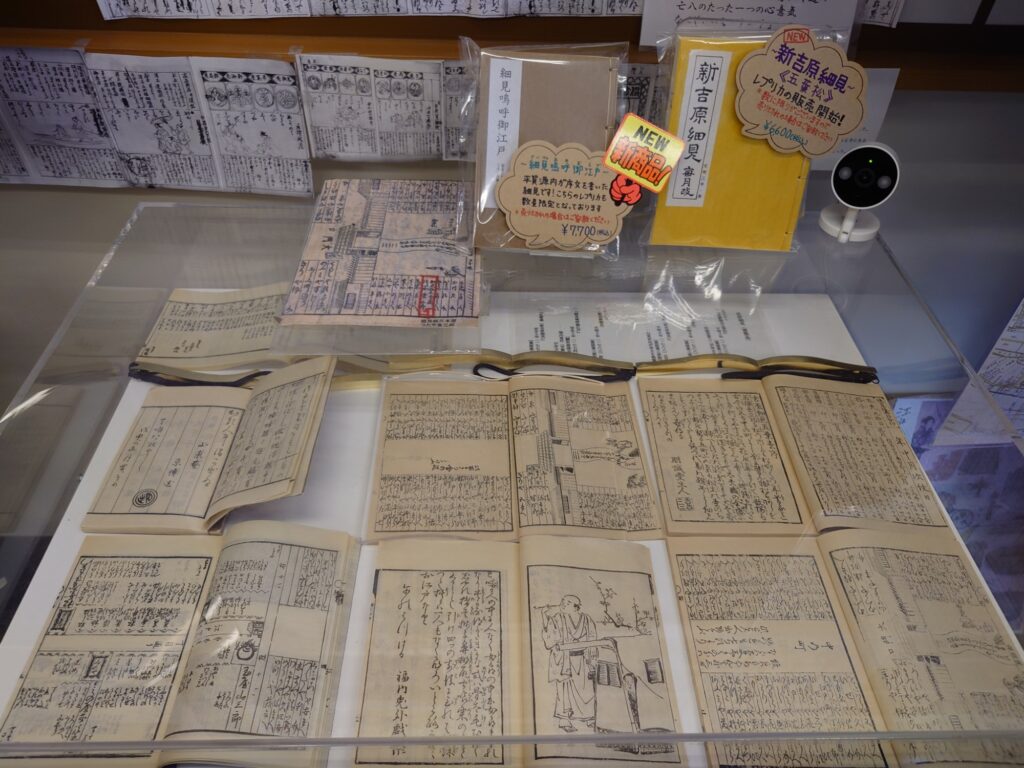

吉原大門跡を通ると、蔦重が開業した耕書堂を模した施設「江戸新吉原耕書堂」

江戸新吉原耕書堂

蔦屋重三郎が新吉原の大門前に開業した「耕書堂」を模した施設。江戸新吉原耕書堂では、吉原に特化した観光案内やお土産の販売を行っています。夜間はシャッターに描かれた浮世絵をライトアップしていて、営業時間終了後も楽しめますよ!

【住所】東京都台東区千束4丁目24‐12

【営業時間】10時00分~17時00分(休館日・毎月第2月曜日)

【期間】2025年1月18日(土)から2026年1月12日(月)

次は6つの神さまが祀られた「吉原神社」。大河ドラマべらぼうで……綾瀬はるかさんは吉原神社の1つ九郎助稲荷を演じていますね!

吉原神社

吉原遊郭には、吉原大門手前の「吉徳稲荷」、四隅の「榎本稲荷」、「明石稲荷」、「開運稲荷」、「九郎助稲荷」5つの稲荷社が祀られていました。これらの稲荷社が明治14年に合祀され創建したのが「吉原神社」。その後、近隣の吉原弁財天も合祀され、現在では6つの神さまが祀られています。

江戸新吉原耕書堂を歩いていくと…吉原神社が見えてきました⛩

吉原遊郭とともに歩んできた神社、歴史を感じます✨

縁結び、商売繁盛、五穀豊穣、火災除け、開運……など6の神さまが祀られています

更に奥まで進むと門もあります♬

シャッターには江戸を思い出させる絵も描かれています

【公式HP】吉原神社

【住所】東京都台東区千束3丁目20‐2

【営業時間】10時00分~16時00分

最後は、今なお地域に根付き芸者衆が活躍する「浅草見番」

浅草見番

浅草見番は、浅草花柳界における芸能プロダクションです。

浅草寺の参拝客や歌舞伎を見にくる人々をもてなす茶屋で生まれた芸者が、唄や踊り、三味線などの伝統技芸を磨き、東京を代表する花柳界へ!現在もその文化は受け継がれ、浅草見番で楽しむことができます。

【住所】東京都台東区浅草3‐33‐5

【営業時間】10時00分~21時00分(定休日・土曜、日曜、祭日)

観光しているときに見つけた春らしいもの🌸

循環バスも運行していますが、徒歩でも蔦重ゆかりの地、1周できますよ!ぜひおすすめです✨

べらぼうをより楽しむために、浅草巡ってみては?👋